La conversion. Qu’est-ce que changer de vie ?

Se convertir, ce n’est pas simplement changer d’idées ou de croyances, mais c’est changer de vie. Que signifie, cependant, changer de vie ? Que change-t-on exactement quand on change de vie ? La notion wittgensteinienne de forme de vie constitue une réponse à cette question : se convertir, c’est modifier son mode de vie. Quel est le rapport entre la manière et la vie ? En quoi la manière modifie-t-elle la vie elle-même ? On voudrait montrer que le concept de forme de vie permet à Wittgenstein de penser une modification pratique de coordonnées transcendantales de la vie. En ce sens, la conversion est un opérateur révolutionnaire.

Remarques préliminaires

- Ce cours devait initialement être professé par Victor, qui n’a pas pu le faire pour des raisons pratiques. J’ai gardé le même thème (la conversion) et l’orientation philosophique (Wittgenstein).

- On distingue généralement deux périodes dans l’œuvre de Wittgenstein (le premier et le second Wittgenstein) et les commentateurs se disputent pour savoir s’il y a continuité ou rupture entre les deux. Je ne tiendrai pas compte de cette distinction (sans qu’il s’agisse d’un choix d’interprétation).

- Platon et Wittgenstein sont, respectivement, l’alpha et l’omega de la philosophie. On a commencé l’année avec Platon, on termine donc avec Wittgenstein.

Introduction

On commencera par une remarque historique, empruntée à Foucault. Dans son cours au Collège de France de 1981-1982 (L’herméneutique du sujet), dans la leçon du 10 février, Foucault introduit une analyse historique de la notion de conversion par une considération politique : la pensée révolutionnaire du XIXe siècle (marxiste-communiste) a utilisé la notion philosophique et théologique de conversion pour penser le choix et la pratique révolutionnaires. Il affirme, à titre d’hypothèse, que cela n’apparaît ni dans la révolution anglaise ni dans la révolution française, que c’est quelque chose de nouveau au XIXe siècle. Cela signifie, plus précisément, que la notion antique de conversion (epistrophè, conversio), qui relève des techniques de soi (cf. premier cours), aussi bien dans la philosophie que dans le christianisme, est devenue un concept politique, un concept révolutionnaire. Il y aurait, de ce point de vue, une histoire de la « subjectivité révolutionnaire » à faire. Il s’agirait de comprendre comment la question politique de la révolution rejoue, en mobilisant le concept de conversion, le problème philosophique de l’art de vivre (technè tou biou) et le problème religieux de la foi (pistis, fides).

Mon propos s’inscrira dans cette perspective, en y apportant un éclairage non pas historique, mais conceptuel. On va recentrer la question autour de la pensée de Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Si la dimension politique de sa pensée est quasiment inexistante (du moins explicitement), il affirme, dans une remarque de 1944 :

« Sera révolutionnaire celui qui est capable de se révolutionner lui-même. »

(RM, p.107)

Cela peut sonner de façon un peu plate : avant de transformer le monde, il faut se transformer soi-même. On peut cependant tenter d’en faire une lecture à la fois plus fine et plus forte. Le mot « conversion » signifie, étymologiquement, « retournement » ou « retour ». C’est un tour sur soi-même (Cicéron parle des conversiones astrorum, les conversions ou révolutions des astres). Autrement dit, la conversion est, littéralement, une révolution. Ce n’est donc pas un hasard si les deux notions se sont rencontré au 19e. On peut reformuler : le devenir révolutionnaire passe par la capacité à se convertir. En quel sens ? Pourquoi une révolution doit passer par la capacité à se convertir ?

Je voudrais montrer que ce dont il s’agit ne relève pas d’une interprétation politique de la conversion. C’est très clair chez Wittgenstein et sans doute très vrai par-delà sa pensée propre. Quand il parle de conversion, il parle très littéralement de conversion. C’est-à-dire ? Qu’est-ce qu’une conversion ? On commencera par distinguer cela d’un simple changement, d’un simple choix de vie ou d’une simple décision. Se convertir, ce n’est ni se transformer, ni faire un choix. Quelqu’un qui embrasse la foi ne fait pas un choix – il change d’orientation, se détourne et se retourne complètement. On ne se convertit pas comme on change de paire de chaussure ou d’appartement. Il s’agit plutôt, pour paraphraser une formule célèbre du Comité invisible, non pas d’une décision que nous prenons, mais d’une décision qui nous prend. Se convertir, c’est être pris dans un retournement. La pensée de Wittgenstein permet de donner de la substance philosophique à cet énoncé très rhétorique. Voyons ce qu’il y a de juste dans cette formule.

L’affirmation fondamentale de Wittgenstein, c’est que la conversion consiste à changer de vie :

Une des leçons du christianisme, à ce que je crois, est que toutes les bonnes doctrines ne servent à rien. C’est la vie qu’il faut changer. (Ou l’orientation de la vie.)

Une bonne doctrine en effet ne peut saisir quelqu’un. On peut seulement la suivre, comme on suit l’ordonnance d’un médecin. - Mais ici, il faut que nous soyons saisis par quelque chose et que nous soyons convertis. - (Du moins est-ce ainsi que je comprends les choses.) Si l’on est converti, alors il faut rester converti.

(RM, p.118)

Que signifie « changer de vie » ? Si on prend au sérieux l’expression, qu’on la prend littéralement, c’est presque incompréhensible. Si je change de chaussures, je mets une paire à la place d’une autre (des baskets à la place des mocassins). Si je change de doctrine, je deviens communiste au lieu d’être chrétien. Cela est littéralement impossible avec la vie : je ne peux pas changer de vie, mettre une autre vie à la place de la mienne (sauf peut-être en me réincarnant, cf. le mythe d’Er). Comment alors pourrait-on tenir ensemble ces deux énoncés ?

- changer de vie ce n’est pas comme changer de doctrine (ce n’est pas une petite modification)

- on ne peut pas littéralement changer de vie comme on change de doctrine (la vie n’est pas un objet

remplaçable)

Une conversion n’est pas un changement superficiel. C’est un changement d’orientation. En changeant d’orientation, la vie change, se modifie, de façon profonde. Au point qu’on dit qu’on change de vie. Le problème est donc de comprendre ce qu’on change quand on change de vie. Sachant que ce n’est ni un élément superficiel, ni le substrat de la vie. Sur quoi le changement a-t-il prise, à quel niveau opère-t-il ? Qu’est-ce qui est assez superficiel pour qu’on y ait accès et qui cependant affecte en profondeur la vie ?

Cela implique de penser : 1. de quelle nature est le changement, 2. comment il fonctionne, 3. ce

qu’il modifie. On procédera donc en trois temps :

- Les limites du monde (problème du transcendantal)

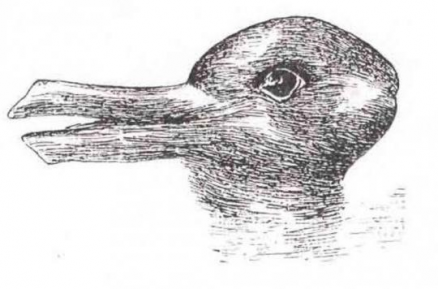

- Le lapin-canard (problème du changement d’aspect)

- La forme de vie (problème de la certitude)

I. Les limites du monde

Le seul livre publié par Wittgenstein (de son vivant), le Tractatus logico-philosophicus (1921), prétend régler tous les problèmes de la philosophie par une analyse de la structure logique du langage. Il s’achève cependant sur l’idée qu’une fois tous les problèmes philosophiques réglés – qui sont des faux problèmes – rien n’aurait été dit des vrais problèmes – qui sont les problèmes existentiels ou éthiques.

La solution du problème de la vie, on la perçoit à la disparition de ce problème.

(N’est-ce pas la raison pour laquelle les hommes qui, après avoir longuement douté, ont trouvé la claire vision du sens de la vie, ceux-là, n’ont pu dire alors en quoi ce sens consistait ?)

(TLP, 6.521)

Il existe deux sortes de problèmes : ceux qui admettent une solution et ceux qui n’en admettent pas. Les premiers sont, à proprement parler, de vrais problèmes, parce qu’ils peuvent être résolus discursivement et rationnellement (par exemple, un problème de mathématique ou de physique). Les seconds constituent de faux problèmes quand on les prend sur le plan du discours, parce qu’ils se présentent sous la forme d’énigmes, de grands problèmes insolubles (par exemple : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?). C’est que leur vraie teneur est existentielle ou éthique, ils concernent le sens de la vie (par exemple : qu’est-ce que la vie bonne ?). Pourquoi ne peuvent-ils pas être réglés discursivement ? En un sens trivial, parce qu’un problème vital concret se résout par des actes et non par des mots. Wittgenstein va plus loin, en disant qu’on ne peut même pas parler du sens de la vie. Il y a à cela une raison logique.

Si le bon ou le mauvais vouloir changent le monde, ils ne peuvent changer que les frontières du monde, non les faits ; non ce qui peut être exprimé par le langage. En bref, le monde doit alors devenir par là totalement autre. Il doit pouvoir, pour ainsi dire, diminuer ou croître dans son ensemble. Le monde de l’homme heureux est un autre monde que celui de l’homme malheureux.

(TLP, 6.43)

La volonté n’a aucun rapport éthique ou moral directement avec les faits. C’est-à-dire avec la réalité

telle qu’elle est descriptible et connaissable dans des propositions. Le langage permet de décrire les faits (« le temps est bon, le ciel est bleu, j’ai deux amis qui sont aussi mes amoureux »). Ma volonté

(au sens large, ma liberté, mon désir, mes choix, etc), en tant que telle, n’a aucune influence directe sur les faits. Si elle affecte le monde et le transforme, ce ne peut être qu’au niveau de ses frontières. Elle fait croître ou diminuer le monde, au sens où le monde de l’homme heureux est vaste, léger et dilaté, alors que celui de l’homme malheureux est étroit, sans horizon et oppressant. Ex : « L’invitation au voyage » versus des poèmes sur le Spleen dans Les fleurs du Mal de Beaudelaire. Ce qui change, ce sont justement les frontières du monde. On dira que c’est une question de point de vue. Wittgenstein affirme pourtant explicitement que ce sont deux mondes différents. Ils n’ont pas, en effet, les mêmes frontières. Qu’est-ce que la frontière d’un monde ?

Le sujet n’appartient pas au monde, mais il est une frontière du monde.

(TLP, 5.632)

La frontière du monde, c’est le sujet. On peut penser le sujet comme un point de vue : le point de vue n’est pas inscrit dans le champ de vision (l’œil n’est pas dans le champ visuel et rien dans le champ visuel ne permet de déduire qu’il découle d’un oeil). Le sujet n’est donc, à proprement parler, pas dans le monde. Il est au bord du monde. Il en est la limite, la frontière. Ce qu’il y a dans le monde, c’est un corps (mais rien dans le champ visuel n’indique qu’il est vu par un œil). En ce sens, le sujet coïncide avec le monde comme totalité (mais pas comme ensemble des faits). C’est pourquoi Wittgenstein peut dire que :

Le monde et la vie ne font qu’un.

(TLP, 5.621)

Le monde, en tant que totalité du champ subjectif, n’est rien d’autre que l’expérience comme telle, c’est-à-dire la vie. La vie, c’est le rapport au monde d’un sujet. On dira donc que le sujet se distingue de l’être vivant qui vit dans le monde. En toute logique, il faudrait dire que le sujet est hors de sa vie, qu’il est à la frontière de sa vie. S’il est aux frontières du monde et que le monde est équivalent à la vie, alors il est aux frontières de sa vie.

Comment comprendre une telle proposition ? C’est tout le problème de l’éthique.

Il est clair que l’éthique ne se laisse pas énoncer. L’éthique est transcendantale. (Éthique et

esthétique sont une seule et même chose.)

(TLP, 6.421)

L’éthique n’est pas de l’ordre de la connaissance des faits ou du discours sur les faits, parce qu’elle ne concerne pas les faits, mais la façon dont la subjectivité ou la volonté sont engagées dans la vie ou dans le monde, la façon dont on se rapporte aux faits. L’éthique concerne le regard porté par le sujet sur le monde, c’est-à-dire sur sa vie. Le monde n’est pas une réalité extérieure dans laquelle je me trouve, mais il est toujours mon monde et en ce sens il se confond avec ma vie. Si le sujet se distingue de sa propre vie, ce n’est pas comme une instance séparée, mais comme un point limite, comme point de vue éthique sur sa propre vie. Ex : Elliot et moi regardons à peu près les mêmes faits mais avec des points de vue très différents. Mais rien dans le champ n’indique cette différence, qui se joue seulement aux frontières du monde.

En ce sens, l’éthique est le tracé subjectif des frontières du monde. C’est le point à partir duquel se détermine mon rapport au monde ou ma vie dans sa dimension volontaire. C’est-à-dire le point où se noue ce que je veux, ce que je désire, ce qui est important pour moi – pour le dire autrement, où se décide le sens de ma vie et ce qui la rend digne d’être vécue. L’éthique est le point limite, la frontière où se décide ce qui rend la vie digne d’être vécue.

C’est ce que signifie sa dimension « transcendantale » (cf. Kant, Critique de la raison pure : le transcendantal désigne l’ensemble des conditions de possibilité a priori de l’expérience. En gros, les

principes de filtrage et de codage qui transforment le chaos des données sensibles en une expérience

ordonnée). Ex : pour filmer ou photographier, il y a plein de réglages à faire, ce sont ces réglages qui assurent la possibilité de percevoir une forme en bonne et due forme. Le sujet est transcendantal (ou métaphysique) en tant qu’il n’est pas une partie de l’expérience (du monde) mais sa condition de possibilité (mon monde). Ici, le transcendantal est éthique : il ne s’agit pas de la connaissance du monde, mais du rapport moral ou existentiel au monde.

Les problèmes éthiques sont donc des problèmes transcendantaux. Ce qu’ils mettent en jeu n’est pas factuel, mais subjectif : c’est la façon même dont se déterminent les limites du monde, c’est-à-dire la position existentielle elle-même. C’est pourquoi il n’y a pas de doctrine morale. Cependant, pour la même raison, ce ne sont pas les actes qui s’opposent aux discours.

Problème : ça veut dire qu’on ne peut pas expliquer le point de vue sur le monde ? On verra ça ensuite mais pour le dire simplement, face à quelqu’un de malheureux, on ne peut pas lui expliquer qu’il doit être heureux. Les problèmes de la vie mettent en jeu quelque chose de subjectif et non pas de factuel. Donc, encore une fois, le problème ne se résout pas par des actes car les actes restent des faits.

La solution du problème que tu vois dans la vie, c’est une manière de vivre qui fasse disparaître le problème. Que la vie soit problématique, cela veut dire que ta vie ne s’accorde pas à la forme du vivre. Il faut alors que tu changes ta vie, et si elle s’accorde à une telle forme, ce qui fait problème disparaîtra.

(RM, p.84)

La solution au problème de la vie (au mal être, au malheur, à l’angoisse, etc) n’est pas plus pratique qu’elle n’est théorique : elle est éthique. C’est-à-dire transcendantale. Changer de manière de vivre, c’est opérer une reconfiguration transcendantale de son existence. C’est accorder sa vie avec « la forme du vivre (die Form des Lebens) ».

S’agit-il de changer ses mœurs (aller vivre à la campagne, prendre le maquis, entrer dans les ordres, etc), ou de changer de point de vue (être plus modéré, prendre confiance en soi, voir le bon côté des choses, etc) ? Faut-il conformer sa vie individuelle avec une idée générale de la vie (règle morale) ou simplement être fidèle à soi-même (éthique individuelle) ?

Ces questions faussement naïves cherchent à montrer qu’il y va d’autre chose : faire une reconfiguration transcendantale de son existence, c’est en fait faire une ré-articulation subjective du point à partir duquel on voit la vie, un nouveau tracé des frontières. On voudrait essayer de comprendre par quelles opérations cela passe et comment cela affecte la vie.

II. Le lapin-canard

L’éthique est affaire de point de vue (au sens transcendantal). Attention : chez Kant, l’a priori, c’est ce qui vient « avant » et il est intouchable, c’est un champ un peu immuable. Chez Wittgenstein, il y a l’idée que le transcendantal, l’a priori, peut changer, puisqu’il est éthique et que l’on peut changer de vie. Changer de vie, c’est donc voir le monde autrement et vivre dans un autre monde. Comment s’effectue un tel changement et quels sont ses effets concrets sur la façon dont on voit le monde ? Je voudrais revenir sur l’affirmation de Wittgenstein selon laquelle l’éthique et l’esthétique sont la même chose pour essayer de comprendre en quoi l’éthique est un problème sensible (aisthèsis, c’est la sensation ou la sensibilité). Cela reviendrait à dire que la question du bien et du beau sont les mêmes : « le monde est beau » ou « la vie est belle » équivaut à « la vie est bonne ». Cela permet d’envisager comment les questions éthiques sont des questions sensibles.

On s’appuiera sur les analyses de la deuxième section des Recherches philosophiques (II, xi), qui portent sur la question du changement d’aspect et plus particulièrement sur la figure de Jastrow, dans la gestalt psychologie, connue sous le nom de lapin-canard. C’est une figure qu’on peut voir, indistinctement, comme une tête de lapin et une tête de canard. Tout le problème de Wittgenstein est de clarifier la grammaire du voir-comme, c’est-à-dire de comprendre de quoi on parle quand on dit qu’on voit ceci comme cela.

On pourrait faire une phénoménologie : qu’est-ce que je vois quand je vois l’un ou l’autre. Chez Wittgenstein, ça passe par l’analyse du langage qui sert à décrire l’expérience visuelle que l’on fait. Il parle donc de faire la grammaire du « voir comme » (voir comme lapin ou voir comme canard). Toute la difficulté tient à ce que la figure reste exactement la même dans un cas ou dans l’autre, qu’on voit un lapin ou un canard (cf. Hamlet qui voit des figures d’animaux dans les nuages). Qu’est-ce qu’on voit quand on voit un lapin ? Et un canard ? Que se passe-t-il quand on passe d’une

image à l’autre ?

Le changement d’aspect. « Tu dirais pourtant bien que l’image a maintenant changé du tout au tout ! » Mais qu’est-ce qui est différent ? Mon impression ? Mon point de vue ? - Suis-je capable de le dire ? Je décris le changement comme je décris une perception, tout comme si l’objet avait changé sous mes yeux.

« Maintenant, c’est cela que je vois », pourrais-je dire (en montrant par exemple une autre image). C’est la forme que prend le constat d’une nouvelle perception. L’expression du changement d’aspect est l’expression d’une nouvelle perception, et en même temps celle d’une perception inchangée.

(RP, p.277)

Quand l’aspect de la figure change, on a du mal à dire ce qui change : l’impression visuelle ou le point de vue ? On décrit ce qui se passe comme une nouvelle perception, c’est-à-dire comme la perception d’un nouvel objet. Or, en un sens, la perception est exactement la même, c’est toujours la

même chose que l’on perçoit.

Lorsque j’ai vu la tête-L-C comme un L, alors j’ai vu ces formes et ces couleurs (je les restitue exactement) – et j’ai vu en outre quelque chose du genre... ; je désigne alors différentes images de lapins. - Cela montre la différence entre les concepts.

Le « voir comme... » ne relève pas de la perception. C’est pourquoi il est à la fois comparable et non comparable à un voir. [...]

Il semble donc que l’apparition soudaine de l’aspect soit à demi expérience visuelle et à demi pensée.

(RP, p.279)

On décrit « ce qu’on voit », mais on n’utilise pas le verbe « voir » dans le même sens quand on parle du trait ou de la couleur (dessin) et quand on parle de la figure (lapin). Wittgenstein exclut le voir-comme de la perception (au sens strict), en tant qu’il comporte une dimension de pensée irréductible à la simple vision. L’apparition soudaine de l’aspect nous confronte au problème d’une perception qui se modifie tout en restant la même. Dira-t-on alors qu’il s’agit d’une interprétation et

qu’on interprète la figure comme un lapin ou un canard ?

Mais comment est-il possible que l’on voie une chose selon une interprétation ? - La question présente ce fait comme étrange, comme si on avait forcé la chose à entrer dans une forme dans laquelle elle ne s’insère pas vraiment. Mais ici on n’a exercé aucune pression, aucune contrainte.

(RP)

À trop distinguer entre la perception et l’interprétation, on ne comprend pas comment l’une s’accorderait avec l’autre : comme si on essayait de faire rentrer la perception dans un moule ou une

forme qui ne lui convient pas parfaitement. Or, il n’y a absolument pas de contrainte, la forme du lapin ou du canard apparaît comme par elle-même, à même les traits de la figure. On voit mal, d’ailleurs, ce que serait cette forme abstraite, à l’aune de laquelle on interpréterait. L’aspect ne se donne à voir que dans une image, une autre image dans laquelle il serait perceptible de façon permanente (une image de lapin ou de canard). Autrement dit, la figure prend sens par rapport à d’autres figures et non par rapport à un modèle abstrait.

Est-ce que je vois vraiment chaque fois quelque chose de différent, ou est-ce que j’interprète seulement ce que je vois de diverses façons ? Je pencherai pour la première solution. Mais pourquoi ? - Interpréter, c’est penser, c’est agir ; voir en revanche est un état.

Il est facile de reconnaître les cas dans lesquels nous interprétons. Quand nous interprétons, nous faisons des hypothèses qui peuvent se révéler fausses. - « Je vois cette figure comme un... » est aussi peu vérifiable (ou l’est dans le même sens) que : « Je vois un rouge éclatant ». L’emploi du verbe ’voir’ présente donc une analogie dans ces deux contextes. Mais ne va surtout pas croire que tu savais à l’avance ce que signifie ici ’état du voir’ ! Laisse donc l’usage t’enseigner la signification.

(RP, p.299)

L’interprétation consiste en une action, une opération sur la perception, qui formule (même tacitement) des hypothèses, qui peuvent, par essence, être fausses. Or, la perception de l’aspect est bien une perception, elle est tout aussi évidente (ou invérifiable) que celle d’une couleur. « Je vois le lapin » et aussi vrai que « je vois du rouge », aussi irréfutable. On ne saurait donc attribuer l’aspect ou la signification à un geste herméneutique : ils sont inhérents à la figure. L’aspect est inséparable de la figure.

Pourtant, on ne voit pas tout le temps l’aspect. Il peut apparaître soudainement (voire ne jamais apparaître). Tout d’un coup, on voit un lapin dans le dessin. Ou, au contraire, on ne parvient jamais à le voir. Comment expliquer ce paradoxe : l’aspect n’est pas projeté sur la figure, il lui appartient de plein droit, mais il n’est pas tout le temps perceptible ?

À la couleur de l’objet correspond la couleur de l’impression visuelle (ce buvard me paraît rose, et il est rose), à la forme de l’objet, la forme de l’impression visuelle (il me paraît rectangulaire, et il est rectangulaire), mais ce que je perçois lors de l’apparition soudaine de l’aspect n’est pas une propriété de l’objet. C’est une relation interne entre lui et d’autres objets.

C’est presque comme si « voir le signe dans ce contexte » était l’écho d’une pensée.

« L’écho d’une pensée dans le voir » - pourrait-on dire.

(RP, p.298)

L’aspect n’est pas une propriété « objective » de l’objet, comme la couleur ou la forme. Encore une fois, l’aspect appartient à l’objet sur le mode de la relation (avec d’autres objets). Il marque son appartenance à un ensemble ou à une multiplicité. La perception de l’aspect est donc une vision en contexte : cela consiste à réinscrire l’objet dans un tissu plus large. Cette contextualisation de l aperception (ie la mise en relation avec d’autres objets ou dans un tissu plus large) n’est toutefois pas une opération extérieure ou secondaire, elle agit dans la vision elle-même (l’écho d’une pensée dans le vouloir). Comme si la vision (rapport sensible immédiat à l’objet) portait la trace ou l’écho de la pensée (médiation et comparaison intellectuelles). La perception de l’aspect serait une vision dans laquelle s’est sédimentée de la pensée (et non pas moitié-vision/moitié-pensée). Autre exemple : L’étang des Bordes, ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. Il y a un enchevêtrement de signification et de perception.

Cet enchevêtrement de vision et de pensée, de passivité et d’activité, prend tout son sens quand Wittgenstein rapproche la perception de l’aspect à une appréciation esthétique :

Il me vient à l’esprit que, dans des conversations traitant de problèmes esthétiques, nous employons les expressions : « Il faut que tu le voies ainsi, c’est ainsi que cela a été compris », « Si tu le vois ainsi, alors tu verras où est la faute », « Il faut que tu entendes ces mesures comme une introduction », « Il faut que tu l’entendes dans cette tonalité », « Tu dois le phraser ainsi ». (Et cela peut se rapporter à la façon d’écouter aussi bien qu’à la façon de jouer.)

(RP, p.286)

L’esthétique ne relève pas du jugement de goût (« ça me plaît », « c’est beau »), mais de l’appréciation technique. Celle-ci, dans le cas présent de la musique, vaut aussi bien pour l’écoute que pour le jeu. Savoir écouter de la musique, c’est, en un sens, savoir en jouer – et inversement. Il faut maîtriser une certaine technique pour comprendre une forme artistique, pour savoir l’apprécier. C’est cela qui permet de voir ainsi ou de voir comme. Ou plutôt, c’est dans de telles saisies soudaines que la technique prend tout son sens. Donc ça a dans les deux sens : c’est par une maîtrise technique qu’on perçoit comme ci ou comme ça mais aussi inversement : la technique prend son sens, passe aussi par ces variations d’aspect.

Je demande à ce qu’on me joue à plusieurs reprises un thème, et sur un tempo plus lent à chaque fois. Finalement, je dis : « Maintenant c’est le bon tempo », ou : « Maintenant c’est enfin une marche », « Maintenant c’est enfin une danse ». - L’apparition soudaine de l’aspect s’exprime aussi dans ce ton de voix.

(RP, p.291)

L’ajustement technique du jeu, par le ralentissement du tempo, cherche à saisir en tâtonnant l’aspect, la bonne forme. L’aspect apparaît de façon soudaine, imprévisible et incalculable (on ne dit pas de jouer à tel tempo, mais de ralentir progressivement). L’apprentissage du jeu ne passe pas par la connaissance abstraite de règles techniques, mais par leur incorporation progressive, ponctuée de moments soudains de compréhension. La saisie de l’aspect consiste en un basculement dans lequel celui qui maîtrise la technique comme celui qui l’apprend fait l’expérience de son sens. Ne pas saisir un aspect, en effet, c’est ne pas comprendre la forme qu’on perçoit : « La cécité à l’aspect est apparentée au manque d’ ’oreille musicale’. » (RP, p. 301)

Exemple : un texte littéraire. Pour saisir ce que la technique littéraire essaye d’apporter au langage pour lui faire dire plus que la simple description des faits, il faut saisir un aspect que quelqu’un d’insensible à la littérature va ignorer (« oui bon le texte parle juste du ciel et de sa couleur.. »). C’est pourquoi il est difficile d’expliquer un texte littéraire : parce qu’on se situe à la limite du langage. On n’explique jamais entièrement ce qu’un poème dit : il faut le saisir, il faut percevoir l’écho du sens à même le poème, les mots. Pour faire l’écho avec la politique : on peut avoir lu Marx, Bakounine et le Comité Invisible et être toujours aveugle à l’injustice du monde. Cela, c’est une perception sensible qui nous le donne. On peut avoir été sensibilisé par de la doctrine, de la technique mais on peut aussi percevoir cela autrement. Il est d’ailleurs possible que celui qui a bien saisi l’injustice sociale parvienne à lire Marx correctement, en tous les cas à bien saisir sa description de l’injustice. Toutes ces analyses développent l’équation wittgensteinienne entre signification et usage (cf.philosophie du langage), mais surtout, elles indiquent par quelle pointe l’éthique passe dans le sensible.

La vision de l’aspect et la représentation relèvent de la volonté. On peut donner l’ordre : « Représente-toi cela ! » ou : « Maintenant, vois la figure ainsi ! » ; mais non : « Cette feuille, vois-la maintenant verte ! »

(RP, p.300)

Dans la vision de l’aspect, la volonté peut intervenir, alors que cela n’a aucun sens dans la vision simple. Qu’est-ce que cela signifie ? La saisie de l’aspect témoigne du mince écart entre perception et signification qui rend le rapport éthique au monde possible. On a vu cependant que la signification ne s’ajoutait pas à la perception par interprétation, mais qu’elle lui était inhérente. L’éthique n’est donc pas une question d’interprétation du monde. En effet, c’est l’inséparabilité même entre perception et signification qui permet de comprendre que différentes personnes ne voient pas le même monde de la même façon ou qu’une même personne peut voir le monde ainsi ou ainsi (cf. l’homme heureux et l’homme malheureux). L’éthique renvoie au problème de la coexistence ou de l’articulation d’une pluralité de positions existentielles, entre les individus ou en eux. C’est pourquoi la conversion représente le paroxysme de l’éthique, comme basculement intime de la vie, comme modification de son sens.

III. La forme de vie

Je voudrais montrer qu’entre l’expérience banale du basculement perceptif dans la saisie de l’aspect (voir dans le carrelage des carrés noirs sur fond blanc ou des carrés blancs sur fond noir) et le l’expérience décisive du changement de manière de vivre dans la conversion, il n’y a pas une analogie, mais une véritable continuité. C’est toute la force des analyses de Wittgenstein : penser la question transcendantale à partir des opérations pratiques les plus simples.

Cela apparaît avec le plus d’acuité dans un des derniers écrits de Wittgenstein, le De la certitude. Il montre, au moyen d’une analyse de la grammaire des expressions du savoir, du doute ou de la croyance, que la certitude est fondamentalement d’ordre pratique ou vital (et non pas théorique ou scientifique). Il recourt à de nombreux exemples heuristiques, qui sont autant de cas d’étude pour une anthropologie imaginaire, qui permettent de regarder à distance la culture et la rationalité occidentales. Comme celui-ci :

Reste toutefois la possibilité de demander : « Quelqu’un peut-il avoir une raison plausible de croire que la terre n’existe que depuis peu, disons seulement depuis sa naissance ? » Supposons qu’on le lui ait toujours dit ; aurait-il une bonne raison d’en douter ? Des hommes ont cru qu’ils pouvaient faire pleuvoir ; pourquoi un roi n’aurait-il pu être élevé dans la croyance que le monde a commencé avec lui ? Et si Moore et ce roi, se rencontrant, en venaient à discuter, Moore pourrait-il réellement établir que ce qu’il croit est la croyance juste ? Je ne dis pas que Moore ne pourrait pas convertir le roi à ses vues, mais ce serait une conversion d’un genre particulier : le roi serait amené à considérer le monde d’une autre façon.

Pense que ce qui nous convainc souvent de la rectitude d’une façon de voir, c’est sa simplicité ou sa symétrie, i.e. : que c’est ainsi que nous sommes amenés à nous rendre à cette façon de voir. Et alors on dit tout simplement quelque chose du genre : « C’est forcément comme ça. »

(C, 92)

Comment un philosophe occidental (Moore) et un roi d’un royaume lointain (fictif) pourraient-ils s’entendre sur l’existence de la terre ? Le roi croit, parce qu’il a été élevé dans cette croyance, que la terre n’existe que depuis sa naissance. Comment Moore pourrait-il le convaincre que la terre existe depuis beaucoup plus longtemps ? Il faudrait pour cela le convertir. Non pas en lui fournissant des arguments et des preuves, mais en transformant radicalement la façon dont il considère le monde. Il ne s’agirait pas là de jouer au jeu de la preuve ou de la vérification scientifique, mais de transmettre, plus profondément, une certaine façon de voir. On peut remarquer que très souvent, ce qui nous convainc de la justesse d’une façon de voir a plus avoir avec sa forme (son élégance) qu’avec ses idées. En l’occurrence, très littéralement, une façon de voir est une manière ou un style : elle a plus à voir avec des critères de simplicité ou de symétrie qu’avec des critères de vérité et de fausseté. Ce qu’elle nous donne à voir, c’est un « comme ça » ou un « ainsi ».

À ce niveau de radicalité, la conversion apparaît comme la basculement d’une façon de voir le monde à une autre, par l’intériorisation d’un « comme ça ».

Mais cette image du monde, je ne l’ai pas parce que je me suis convaincu de sa rectitude ; ni non plus parce que je suis convaincu de sa rectitude. Non, elle est l’arrière-plan dont j’ai hérité sur le fond duquel je distingue entre vrai et faux.

(C, 94)

Une image du monde n’est pas le produit d’une démonstration et n’existe pas comme un état de conviction : elle constitue un arrière-plan. Elle se tient en-deça de la distinction du vrai et du faux et elle la conditionne. En ce sens, l’image du monde est transcendantale. C’est la condition de possibilité du vrai et du faux. Elle est ce à partir de quoi un rapport au monde et une connaissance du monde deviennent possibles. Qu’il s’agisse de celle du roi imaginaire ou de celle de Moore, Wittgenstein la présente comme une mythologie :

Les propositions qui décrivent cette image du monde pourraient appartenir à une sorte de mythologie. Et leur rôle est semblable à celui des règles d’un jeu ; et ce jeu, on peut aussi l’apprendre de façon purement pratique, sans règles explicites.

(C, 95)

C’est une mythologie, au sens où elle constitue le récit d’arrière-fond qui demeure non-questionné et infondé, précisément parce qu’il rend possible tout questionnement et toute fondation ultérieurs (cf. l’usage des mythes chez Platon). Wittgenstein la compare à un jeu non pas pour indiquer sa dimension légère et superficielle, ou sans importance, mais pour montrer comment elle fonctionne.

Les propositions de cette mythologie valent comme les règles d’un jeu : elles ne sont pas descriptives ou empiriques, mais grammaticales ou transcendantales. Elles servent de règles de véridiction ou d’usage pour toutes les autres propositions (admettre que la terre existe depuis longtemps, cela ordonne tout un ensemble de propositions qui en découlent, par exemple, qu’il y a des humains dessus depuis longtemps, c’est-à-dire tout ce qu’enseigne l’histoire, etc). Or, un tel jeu ne s’apprend pas nécessairement de façon théorique, mais aussi (voire, plutôt) de façon pratique.

C’est-à-dire par l’usage, par la répétition, par la pratique, sans que les règles soient explicitées comme telles. Ces règles implicites qu’on intériorise sans jamais vraiment les expliciter (c’est comme ça qu’on fait, mais on ne s’en rend même pas compte) constituent les certitudes les plus inébranlables de notre rapport au monde.

Dès lors j’aimerais voir dans cette certitude non la parente d’une conclusion prématurée ou superficielle, mais une forme de la vie. (Cela est très mal dit et sans doute mal pensé aussi.)

(C, 358)

La certitude, dans sa dimension absolue, n’est pas pas le produit d’un raisonnement, elle ne s’obtient pas par déduction ou conclusion, mais appartient à la manière même dont on vie. Wittgenstein l’assimile directement et maladroitement à une forme de vie (Lebensform). C’est parce qu’on vit d’une certaine façon, qu’on se représente le monde d’une certaine façon et qu’on en parle d’une certaine façon. Le « jeu de langage » est toujours l’expression d’une forme de vie.

Si l’on revient à l’exemple du roi, la conversion apparaît alors comme la basculement d’une forme de vie à une autre forme de vie. Ou encore, une modification transcendantale de la vie. Très précisément, le remplacement d’un ensemble de règles par un autre ensemble de règles, d’un corps de propositions régulatrices par un autre corps de propositions régulatrices. La conversion est l’incorporation par l’usage d’une autre forme de vie.

L’exemple peut paraître étrange – bien que l’anthropologie et le colonialisme fournissent beaucoup de cas concrets (cf. Jean Rouch). Wittgenstein le rapproche d’une expérience beaucoup plus familière : celle de la religion.

N’est-ce pas là tout à fait la façon dont on peut apprendre à un enfant à croire à un Dieu ou à ne pas y croire, et cela selon que l’on pourra produire pour l’une ou l’autre de ces croyances des raisons apparemment plausibles ?

(C, 107)

La foi ou la croyance en Dieu, en tant que certitude absolue, affirme de façon absolue l’existence de Dieu (le credo) et fonde son rapport au monde sur cette vérité à la fois indubitable et indémontrable. En ce sens, la foi ne consiste pas simplement en une croyance irrationnelle, mais bien dans une forme de vie et en un système de référence :

Il me semble qu’une foi religieuse pourrait n’être qu’une sorte de décision passionnée en faveur d’un système de référence. Que, par conséquent, bien que ce soit une foi, c’est cependant une manière de vivre, ou une manière de juger la vie. Instruire quelqu’un dans une foi religieuse devrait donc consister en l’exposition, la description du système de référence, et en même temps en un appel à la conscience. Ces deux aspects de l’instruction devraient avoir finalement pour effet que celui qui la reçoit embrasse lui-même, de son propre mouvement, avec passion le système de référence en question. À peu près comme si quelqu’un me faisait voir d’un côté combien ma situation est désespérée, tandis que de l’autre côté il me montrerait l’instrument du salut, jusqu’à ce que de moi-même, ou en tout cas sans que mon instructeur ne me conduise par la main, je me jette sur cet instrument et m’en saisisse.

(RM, p.132-133)

On pourrait faire jouer le rapprochement dans les deux sens. D’un côté, comprendre la foi comme une forme de vie particulière avec son système de référence particulier. De l’autre côté, faire l’hypothèse que toute forme de vie repose sur une foi, c’est-à-dire sur une certitude sensible totalement infondée qui fait voir le monde et vivre la vie d’une certaine manière. En ce sens, toute conversion serait religieuse – ou mystique. Mystique ou religieuse non pas au sens de la religion comme corps de doctrine mais plutôt parce qu’elle a trait au sens de la vie : la beauté, le sens de la vie.

Conclusion

Je voudrais conclure en deux temps : répondre à la question philosophique (que change-t-on quand

on change de vie ?) et revenir sur l’enjeu politique (la révolution comme conversion).

- Que change-t-on quand on change de vie ? La réponse de Wittgenstein est qu’on change de forme de vie. Ce changement est d’ordre transcendantal : il modifie les conditions mêmes du rapport au monde, c’est-à-dire les conditions mêmes de la vie. Le transcendantal n’est toutefois pas au-delà de la vie, mais sur ses bords. C’est la découpe du monde qu’effectuent les gestes qui tissent notre expérience. On en fait l’expérience en tant que tel dans les moments de basculement – c’est-à-dire dans l’après-coup. Cela éclaire peut-être un peu la question éthique, mais ne la règle absolument pas : la solution au problème de la vie, c’est de trouver un certain accord entre la vie et sa forme. En quoi consiste cet accord ? En une harmonie sereine ou, au contraire, en une extrême tension ? C’est vivre aux limites de sa vie. Cela ne peut que s’expérimenter.

- La révolution passe-t-elle par une conversion ? Il semblerait que oui, si la révolution n’est pas simplement affaire de doctrine et d’idéologie. Une conversion, cependant, est un processus vital – existentiel, éthique, voire mystique – et l’on voit mal ce que serait sa signification politique. Peut-on penser une conversion politique ? En quoi se distingue-t-elle d’une conversion éthique ? Le paradigme révolutionnaire implique-t-il de repenser la politique comme une éthique ? Ou encore autrement ?

Je terminerai sur une remarque de Wittgenstein datant de 1937 :

Un peu de la même façon que les anciens physiciens, dit-on, se sont soudainement aperçus qu’ils savaient trop peu de mathématiques pour dominer la physique, on peut dire que les jeunes gens d’aujourd’hui se trouvent soudain dans une situation où le bon sens habituel ne suffit plus pour répondre aux étranges exigences de la vie. Tout est devenu si compliqué que, pour s’y retrouver, il faut un esprit exceptionnel. Car il ne suffit plus de bien jouer le jeu ; la question suivante revient en effet sans cesse : est-ce que tel jeu est jouable maintenant, et quel est le bon jeu ?

(RM, p.84)

Plus de Exposé

La vraie vie

Novembre 2018

Exemplifier

Tout peut servir d’exemple. Donc il n’y a pas d’exemple en soi.

A première vue, l’exemple de quelque chose est là pour consolider l’existence d’autre chose, pour faire advenir son être, pour l’imposer. On dirait que l’exemple est de l’ordre de l’impur, de l’imparfait, dévoilant partiellement et imparfaitement une réalité qui lui est supérieure. L’exemple a une fonction de monstration, il fait signe vers autre chose qui est extérieure à lui-même.

Exposé

la vraie vie

novembre 2018

La vie bonne : genres et formes de vie dans la philosophie antique

Quand la philosophie apparaît au Ve siècle av. J.-C., elle ne naît pas comme science, mais comme mode de vie. Philosopher, c’est vivre un certain genre de vie et, si l’on en croit ceux qui le vivent, le meilleur parmi tous. La vie bonne, c’est la vie contemplative. Une telle affirmation s’appuie une réflexion plus large sur les formes de vie – qui ne se réduit ni à la biologie, ni à la sociologie, ni à l’anthropologie, mais qui se situe en

deçà du partage entre l’étude générale du vivant et celle de ses formes singulières. La philosophie n’est donc qu’une forme de vie parmi les autres, mais cette forme prétend être la plus haute. Il faut donc chercher à comprendre ce qui lie l’étude des formes de vie à un plaidoyer pour la vie philosophique. Si le mot grec theoria ne signifie pas simplement « théorie », c’est-à-dire un savoir coupé de l’expérience, mais « contemplation », c’est-à-dire un certain rapport vivant à ce qui est, alors il faut examiner en quoi ce rapport peut prétendre être plus vrai que les autres.

Exposé

La vraie vie

décembre 2018

Vie et vérité chez Nietzsche

Pour cette séance, on commencera par suivre le raisonnement de Nietzsche dans sa dimension destructrice. Ce dernier s’attaque en effet à tous les discours prétendument absolus – par exemple ceux de la philosophie ou de la religion – pour les ramener au type de vie qui l’énonce, en se demandant à chaque fois qui parle. Nietzsche est ainsi un des premiers auteurs à détruire la croyance en l’existence de vérités indépendantes de leur situation d’énonciation, et des rapports de pouvoir particuliers qui les caractérisent. Cette forme de nihilisme fait aujourd’hui partie de notre condition contemporaine : pourquoi choisir un mode de vie plutôt qu’un autre si toute croyance peut être réduite à une stratégie vitale ?

On verra ensuite comment Nietzsche tente de sortir de ce nihilisme. Pour cela, il lui faut reconstruire une distinction entre différentes existences plus ou moins authentiques, à l’intérieur d’un cadre où toute transcendance a été détruite. On examinera sa proposition, qui en passe entre autre par une opposition entre force et faiblesse, et on en questionnera les limites.